本を読む習慣って、当たり前ですが無い人には無いですよね。

個人的には本を読むのが好きなので、読書人口は増えた方が良いなと思っています。

今回の記事では普段読書はしないよ。という人に向けて読書の楽しさを力説してみたいと思います。読みやすいおすすめの本も何冊か紹介していますのでぜひ参考にしてもらえたらと思います。

読書の楽しさを力説

読書が苦手と感じる理由

学校教育で植え付けられた苦手意識

読書に苦手意識がある人の多くは、学校教育の過程で嫌いになっている人が多いのではないかと思います。国語の教科書だったり、強制的な読書感想文だったり。

読んで楽しめば良いだけではなく『感想』を求められてしまうんですよね。国語に至っては『こう感じるべき』みたいな感情の答えが用意されてしまっていたりもするので。かなり読書体験がとても窮屈な場所からスタートしてしまっているように思うんですよね。

それによって苦手なまま過ごしてしまっている人は多いのかなと。

読書を始めると眠くなる

そんな退屈な読書体験からスタートしてしまうと、『本を読んでると眠くなってきちゃうんだよね。』という人は多いと思います。

苦手意識を持っていて、退屈な時間だと思うとどうしても眠くなってしまうものです。

個人的な感覚にはなりますが、これも解決方法はあります。

脳内で積極的に映像化する意識を持つと眠くなりにくいと思います。

そして、脳内映像化というのが読書体験する1番の方法だとも思っています。

脳内で積極的に映像化

読書の時間、自分は映画監督の気分です。好き勝手に脳内で映像を構築していく意識を持つと読書体験はガラッと変わるんですよね。

読んで文章から浮かぶイメージを映像化。この時にもう一つ重要だと思うのが、読んでいく中で自分に自然と入ってこない単語等は飛ばしたって良いくらいだと思っています。流れを重視して、とりあえず自然に脳内に浮かぶイメージ、情景、キャラクターをバンバン脳内で動かします。

もしそれが成功したのなら、あなたは映画やアニメを視聴した時には得られない、独特の読後体験を味わっていることだと思います。

映画やアニメよりヌルヌル動く時がある

脳内で映像化していると、稀にとんでもなくヌルヌルと映像が動く時があるんですよね。これは睡眠時に夢を見ている感覚に近いかもしれませんね。

ある種のゾーンに入ったような感覚になる時があるのですが、その時は脳内で何らかの快楽物質が出てるんじゃないかなと思いますね。

映画やアニメはクリエイターが頭に作り出した脳内映像を可視化した物を見ているに過ぎませんよね。読書は、自分自身がクリエイターとなって映像を作っていくような行為なんですよね。人の数だけ映像が作り出されるようなイメージだと思います。

全部読まなきゃという意識は持たない

もう一つ意識したいのが、『全部読まねばならない』というルールは作らないことですね。著者によって文体だったり、表現方法は全然違う訳です。人との相性があるように、本との相性も必ずあります。

なので合わないと思ったら途中でも読むの辞めて良いと思います。

最初は肌の合いそうな著者を探して、手当たり次第に読んでみるのが良いのかなと思いますね。

最初はこんな本がおすすめ

とはいえ、具体的にどんな本から手を出せば良いのかわからんよ。となると思うので、個人的に読みやすかったり、とっかかりやすいと思う本をいくつかご紹介したいと思います。

短編集がおすすめ

いくつかの短い作品が一冊にまとまっている短編集などから読み始めるのはすごく良いと思います。作品によっては5分程度でも読めちゃったりもするのでお手軽です。

乙一 / 箱庭図書館

乙一の作品はとても脳内で映像化しやすいと思います。話も展開が大胆にあって、すごく読んでいて面白いと思います。おすすめは『箱庭図書館』という短編集ですね。

いしわたり淳治 / 次の突き当たりをまっすぐ

元『SUPER CAR』というバンドマンだった『いしわたり淳治』の短編小説集ですね。5分程度で読める短い作品、いわゆるショートショートだけです。28作品入っています。叙述トリックがふんだんに入っているので、文章だからこその面白さというのを体感出来る一冊だと思います。

小山薫堂 / フィルム

くまモンの生みの親、『小山薫堂』の短編小説ですね。決して劇的では無く、静かな物語が続いていく感じです。心を落ち着けたい時にも読める作品だと思います。文体もとても読みやすいと思います。

群像劇の小説もおすすめ

小説には『群像劇』というジャンルがあります。これは例えば一つの街であったり、一つの物をキーにして、何人かの登場人物が出てきて物語を構成していくような作品です。同じ世界観の中に沢山の主人公がいるイメージですね。

入間人間 / 六百六十円の事情

個人的にも小説の面白さを知った一冊でありますね。入間人間という作家の『六百六十円の事情』です。カツ丼を中心に沢山の主人公が出てきて、一見関係無いような物語が最後は一つに収束していくよな構成となっています。

各話ごとにしっかりとリンクしていて、1話目の主人公が2話目ではモブキャラとして登場したり。そういう仕掛けが細やかに組み込まれています。一つ街を俯瞰して見ているような感覚が文章だけでも得られる作品だと思います。

有川浩 / 阪急電車

映画化もしている作品ですね。各駅で電車に乗り込んでくるそれぞれの乗客にスポットライトが切り替わっていく群像小説となっています。こうした登場人つの物語が交差する作品は文章の面白さも体感が出来るのでとてもおすすめです。

伊坂幸太郎 / 終末のフール

8年後に隕石が落ちて人類が滅亡することが決まった世界。そんな状況下にて仙台で暮らす人々の話です。非現実的な設定ではありますが、不思議とリアリティがあるんですよね。すごくおすすめな作品です。

番外編

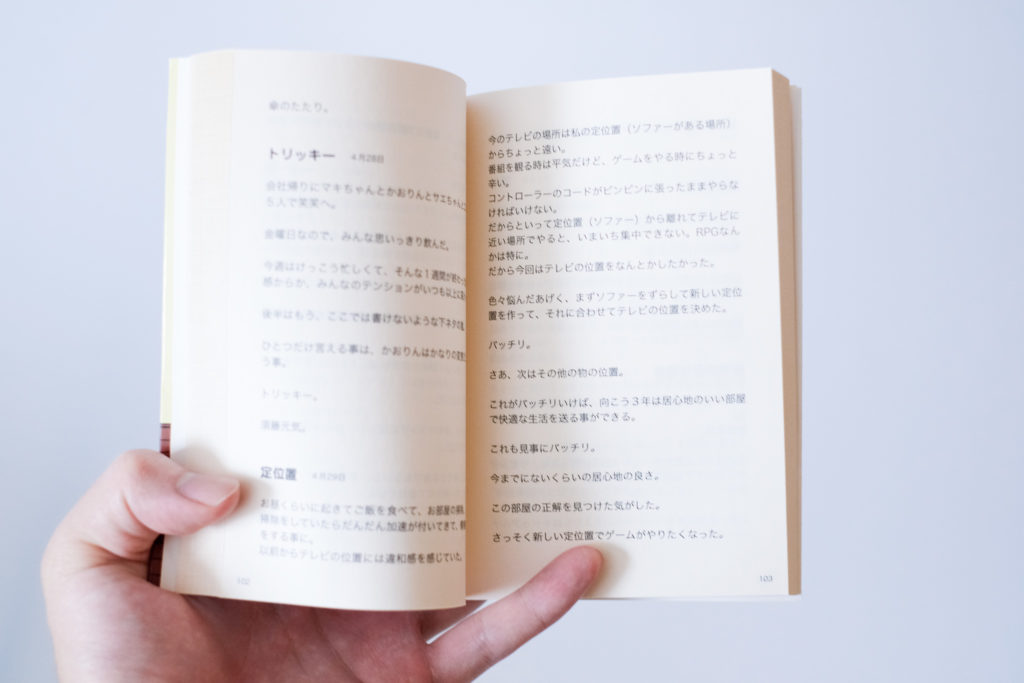

バカリズム / 架空OL日記

番外編として。縦読みの本が苦手という人には、横書きの本から入ってみるのも良いと思います。芸人のバカリズムが架空のOLになりきって書いた日記形式の作品です。

小難しいことは抜きにしてただただ読みやすい作品だなと思います。文章に慣れるという意味でもおすすめです。

おわりに : 一度読書体験の面白さを知ったら感覚は変わる

という感じで、読書の楽しさとおすすめの本を紹介してみました。

まあ、別に読書しなくても生きていけるし、読む習慣が出来たからどうなるという訳でも無いのですが。読書というエンタメを知らないまま、時が過ぎてしまうのもそれはそれで勿体無い気もしますので。

一度脳内で映像化するような感覚を体験したのなら、読書に対する感覚は変わると思います。脳内物質が出るようになると思います。

もし興味が出た方は、ぜひ紹介している本をきっかけにしてもらえたら嬉しいです。